|

自2021年起,中山大学附属第五医院综合医院中医科面临着定位模糊、服务能力不足等问题,开创性地提出“依托优势学科优化中医学科建设”的全新模式,以“西医优势学科+中医专科”深度融合为突破口,率先将中医科与优势学科肿瘤中心融合,成立中医肿瘤科。通过整合资源、创新管理、培育人才等一系列强有力的举措,在中西医协同发展的道路上大胆探索,为提升医院整体医疗服务水平、满足群众日益增长的健康需求贡献力量。 创新探索“党建+中医药”工作项目的主要内容和做法 (一)强化顶层设计,筑牢思想根基 医院明确“依托肿瘤中心优势,打造中西医协同旗舰科室”的发展方向,构建起“党建+业务”双轮驱动的长效机制。常态化开展“中医药文化进支部”主题活动,组织党员医护深入学习《中医药发展战略规划纲要》,强化使命担当意识。在科室关键岗位设立党员先锋岗,由党员专家带头攻克疑难病例,推动中西医结合诊疗方案精准落地实施,充分发挥党员在业务工作中的模范带头作用。 (二)构建深化“党建+中医药”工作项目策略 1.工作思路 学科融合与定位:深度推进优势学科融合,明确以肿瘤诊疗为核心发展方向,借助肿瘤中心的丰富资源,大力开展中西医结合诊疗服务,实现优势互补。 人才队伍建设:积极引入肿瘤学专家担任学科带头人,推动医务人员“西学中”转型,同时大力培育中医专业人才及博士后,全面提升团队整体素质。 服务模式创新:推行“大门诊、小住院”模式,设置多个专科门诊,满足患者多元需求;住院部则专注于开展中西医结合肿瘤治疗,提高治疗效果。 科研成果转化:围绕中医药在肿瘤治疗中“增效减毒”作用开展深入研究,促进科研成果快速向临床应用转化,提升医疗服务质量。 2.组织实施 科室设置与管理:中医肿瘤科作为肿瘤中心的亚专科,设立独立的病区与门诊,配备专业的医护团队,完善各项管理制度与工作流程,确保医疗服务规范有序。完善了5项核心制度(包括《中西医结合肿瘤诊疗质量控制制度》《中医外治技术操作规范》《多学科会诊管理制度》《中医肿瘤科疑难、重症患者的会诊、转诊制度及流程》《中医护理操作规范及流程》),规范了8项工作流程(涵盖门诊接诊、住院评估、中西医联合查房、治疗方案制定、疗效评估、出院随访、病历书写、应急处置流程),通过制度标准化确保医疗服务规范有序。 诊疗方案优化:结合国际先进指南与中医临床经验,制定鼻咽癌、肺癌等常见肿瘤的个体化中西医结合诊疗方案,为患者提供精准治疗。以鼻咽癌诊疗为例,结合NCCN指南与中医“扶正祛邪”理论,优化细节包括:放疗期间同步给予健脾和胃中药(如四君子汤加减),患者体重下降,营养评分较前明显改善;放疗期间,配合艾灸足三里、关元穴,患者放疗依从性明显升高,血液学毒性明显下降。肿瘤患者全麻术后,常规腹部行气贴,明显降低了患者肠麻痹的发生率。 多学科协作(MDT):与西医肿瘤科、影像科等多个科室建立紧密协作机制,针对疑难病例开展多学科会诊,共同制定精准治疗方案,提高治疗成功率。2021-2024年累计开展MDT会诊126次,典型成效包括:肺癌患者中,通过“西医肿瘤科+影像科+中医肿瘤科”联合制定方案,成功救治晚期、难治性肺癌患者20余例。 科研项目推进:积极组织申报省级、厅局级课题,鼓励发表高质量学术论文,不断提升科研水平,为临床实践提供有力支撑。申报省级课题2项(如广东省科技厅课题《四妙勇安汤配方颗粒与传统饮片外用湿敷预防头颈部肿瘤放射性皮炎多中心、前瞻性、随机、双盲对照临床研究》《一方丹参配方颗粒上调载脂蛋白L6诱导CD8+T细胞浸润增敏胰腺癌PD-1单抗治疗的作用及机制研究》),厅局级课题3项(如广东省中医药局科研项目《中草药提取物纳米膏药用于放射性皮炎防护的应用研究》《基于CD21 B细胞与抗体强度对藿香正气丸提高新冠病毒感染早期体液免疫反应的分子机制研究》等),发表SCI论文9篇(Q1-Q2区3 篇)。 人才培育机制:加大高层次人才的外引内培力度,通过组织培训、进修学习、学术交流等多种方式,系统培养专业团队,提升团队业务能力。科主任获得五院科主任培育计划,并被选派参加“暨南大学西学中班”进修,1名骨干护师参加中华医学会中医护理专科护士培训;培养中医专业博士后2名,发表一区SCI论文一篇,获邀在美国核医学年会口头报告针灸在智呆症中的应用;获得横向课题30余万。 困难突破:优化亚专科定位:聚焦“老年肿瘤、晚期肿瘤”特色方向,避免内部同质化竞争,构建良性激励机制,激发科室发展活力。中医肿瘤科聚焦“老年肿瘤精准治疗组”“晚期肿瘤姑息治疗组”“肿瘤并发症中医干预组”3个方向,与其他肿瘤中心亚专科差异化经营。 促进中西医协同:加强科室间的交流与培训,通过绩效激励、科研合作等措施,推动中西医深度合作,形成协同发展合力。开展培训包括:每年举办“中医外治项目培训班”,对全院中医外治给予授权260余人;联合药剂科开展“中药方剂配伍禁忌与西药相互作用”专题培训3场,参与医师达100人次。与中山大学软件工程学院跨学科合作,从事舌象大模型研究,获得横向课题30余万。 完善责利分配:明确中西医医师的职责分工,制定“宜中则中,宜西则西”的科学诊疗方案,健全绩效考核与激励体系,充分调动医务人员的积极性。发挥党员能动性,明确西医肿瘤学科带头人负责科室西医抗肿瘤治疗规范,而中医治疗手段由高年资中医专业带头人负责。设立“中西医协同贡献奖”,根据中医参与度(如中药处方占比、中医技术操作次数)分配绩效。 党建赋能攻坚克难:设立党员先锋岗,党员主动认领难题岗位。例如,针对西医医生学习中医困难的问题,党员医生牵头举办 “西学中”学习班,并带头学习,积极融入中医辨证思维;针对中西医诊疗标准融合的难题,党员专家精心编制《中西医协同诊疗手册》,帮扶中医医师掌握西医影像判读,指导西医规范运用中医外治技术;针对老年肿瘤患者治疗依从性低的问题,党员护理骨干开展“党建+个案管理”,将患者依从性提升至90%以上。 (三)强化组织建设,夯实党建基础 1.优化党组织架构:选拔业务精湛、党性修养高的党员担任支部委员,确保党组织能够紧密贴近业务工作开展。支部委员明确分工,分别负责组织建设、党员教育、群众工作等,实现党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进。 2.严格党内组织生活:认真落实 “三会一课” 制度,定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会,按时上好党课。通过组织生活会、民主评议党员等活动,加强党员之间的批评与自我批评,查找自身在业务工作和党性修养方面的不足,及时整改提高。 3.加强党员发展工作:注重在业务骨干中发展党员,将政治素质高、业务能力强、积极向党组织靠拢的医务人员纳入培养对象。通过开展入党培训、谈心谈话等活动,引导坚定理想信念,积极投身到中西医协同发展的事业中。近年来,中医肿瘤科多名业务骨干光荣加入中国共产党,为党组织注入了新鲜血液。 4.开展党建共建活动:与社区党组织、基层医疗机构党组织开展党建共建。通过共建活动,实现资源共享、优势互补。例如,与社区党组织联合开展健康义诊活动,将中西医结合的诊疗服务送到群众家门口;与基层医疗机构党组织开展业务交流培训,提升基层医疗服务水平,拓展中西医协同发展的覆盖面。 结语 中山大学附属第五医院中医肿瘤科的创新实践,充分彰显了党建引领下依托优势学科优化中医科建设的可行性与高效性。肿瘤中心教职工党支部发挥战斗堡垒与先锋模范作用,将党建工作与科室业务深度融合,通过党员带头、党建共建等机制有效化解学科协同难题。这一实践对落实 “健康中国” 战略中 “坚持中西医并重” 方针具有重要实践意义,体现了加强基层党组织建设对提升医疗服务能力、推动中医药传承创新发展的重要意义。

中医肿瘤科获批珠海市十四五中医药重点专科建设项目

法国洛林大区中医师到中医肿瘤科见习交流

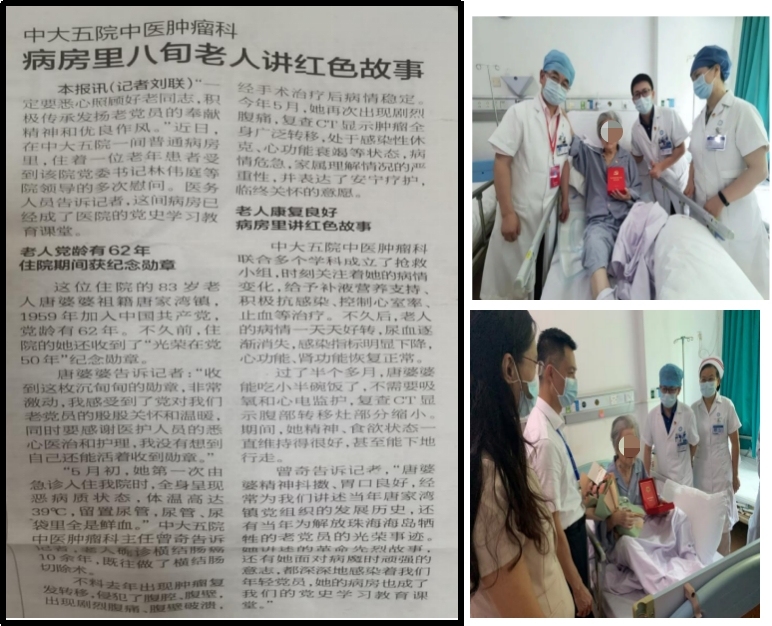

中西医结合治疗老年肿瘤患者取得显著效果 【供稿单位】中山大学附属第五医院 【作者】曾奇 赵苗苗 谢嫣柔 梁笑云 曾林涓 【频道编辑】李晓霞 莫群 【文字校对】华成民 【值班主编】刘树强 刘龙飞 【文章来源】南方杂志党建频道

|